La Tertulia se ocupo de valor el Tango como poesía. El mas destacado fue Carlos Gardel, motivo por el cual debemos conocerlo

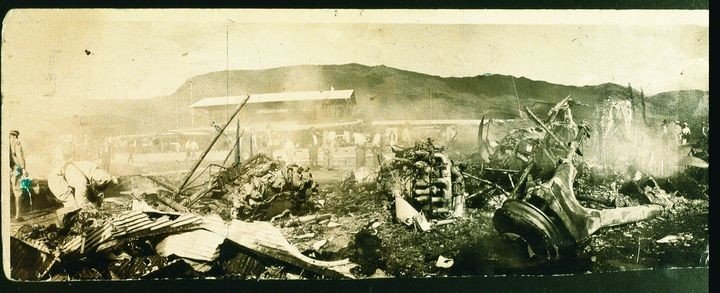

¡Atención, Atención¡. Ultimas noticias. Hace unas horas, a las 15:05, aproximadamente, se produjo un terrible accidente aéreo en Medellín. El avión Ford trimotor, matrícula F-31, de la empresa SACO ( Servicio Aéreo Colombiano), que iba de Bogotá a Cali, vía Medellín, chocó, mientras despegaba del Olaya Herrera, con otro avión del mismo tipo, denominado “Manizales” de la SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos) y que se hallaba en la pista listo para decolar. Se confirma que 17 personas perdieron la vida, hoy 24 de junio de 1935. Del Manizales fallecieron 2 tripulantes y 5 pasajeros y del F-31, 2 tripulantes y 8 pasajeros, entre otros el famoso guitarrista Guillermo Barbieri y Alfredo Lepera (o Le Pera), autor de muchas de las canciones que interpretaba el “Morocho del Abasto”, Carlos Gardel. Señoras y Señores: con honda tristeza informamos que también ha perecido Carlitos, El “zorzal criollo”, el genial Carlos Gardel. Callaron los zorzales y murió la armonía, pero el espíritu de Gardel y el ritmo del tango se han quedado para siempre en Medellín.

Si ese día Gardel murió para este mundo, nació para la inmortalidad y creció y se afianzó el mito que ya se había iniciado durante su vida. El azar hizo que muriera en Colombia, cuando tras un corto descanso, se dirigía a Cali, otra ciudad que, como Medellín, quedó atada a su música. En el apoteósico funeral en Buenos Aires el pueblo lo lloró y, como diría un tango, “cuando el pueblo llora que nadie diga nada porque está todo dicho”. El Abasto famoso dijo adiós a su hijo y los crespones negros inundaron todos los boliches. Argentina perdía a su ídolo y Medellín iniciaba una especie de culto por Gardel y por el tango. En la tierra antioqueña, una rara mezcla de culpa y rito, de gusto por el tango y, quizás la creencia de que la tragedia ocurrida en su suelo encerraba algún mensaje críptico, ha hecho que el tango forme parte de la cultura regional y este ritmo y su gran exponente, Gardel, forman parte del alma del pueblo antioqueño.

Sin embargo, la historia del tango en Colombia empieza mucho antes, a principios del siglo pasado. Ya en 1908 se encuentran alusiones en la prensa nacional al nuevo ritmo del tango- de moda en París- y en 1913, compañías de cuplé y de teatro trajeron en su repertorio, el llamado “tango andaluz”, que hacía parte de la zarzuela desde mediados del siglo XIX. Se dice que en 1911 la compañía de Alfredo del Diestro, proveniente directamente de Cuba, donde coexistían el ya llamado “tango argentino o criollo” y el “tango andaluz”, trajo al país novedades musicales de Europa, México y Cuba. Pero, aunque muchos creen que el ritmo entró al país por el sur del continente, realmente llegó por el norte. Esto se debió a que tanto en la Argentina como en Colombia se enviaban las partituras de sus temas para que fueran grabadas en las grandes disqueras de Europa y Estados Unidos. Para ese entonces eran famosas la RCA Víctor (inicialmente Víctor Talking Company), Columbia, Brunswick y Decca, entre otras. Estas empresas, sobre todo en los Estados Unidos, contaban con importantes elencos de habla hispana, la mayoría de ellos con formación musical en conservatorios y con algunos cantantes de ópera. Podemos citar al canario- de alta escuela musical- Juan Pulido, al Dr. Alfonso Ortiz Tirado y a las inolvidables Margarita Cueto y Pilar Arcos. Las empresas fonográficas, una vez grabados los temas, devolvían los discos al país de origen.

En el caso colombiano, por una lado o cara iban pasillos y bambucos y por el otro, un tango, que nos “encimaban” o regalaban. Al parecer, las primeras piezas de músicos colombianos se grabaron en 1910, con ocasión del centenario de la independencia. Las grabaciones recibidas por la Víctor en Bogotá en noviembre de 1913, incluyen dos tangos a cargo de la orquesta de la Unión Musical, ambos de Jerónimo Velasco, músico caleño: “¿Cómo has estado?” (tango bogotano) y ¡Qué mujeres!, grabado en Nueva York, aunque en la partitura figura como “rag-time”. En 1915 reseña la prensa la gran popularidad internacional del tango; el autor del artículo, Clímaco Soto Borda (1870-1919), atribuyó el éxito a la gestión de los millonarios argentinos “…[que ] lo presentaron como un príncipe y lo valorizaron en las bolsas alegres hasta ponerlo por las nubes”. Así, el tango se fue introduciendo en Colombia; no faltaron serenatas en las que se cantaban uno o dos tangos y los músicos colombianos empezaron a componerlos. Entre las partituras publicadas a mediados de la segunda década y comienzos de la tercera del siglo pasado, encontramos los primeros tangos compuestos en el país. Curiosamente, para esa época, Gardel, que ya había grabado y era famoso en el sur de América y en España y Francia, no era muy conocido en Colombia, donde sus canciones llegaban muy esporádicamente pues la empresa Odeón, con la cual grababa, no enviaba sus tangos por estos lados. Entre sus contemporáneos, Agustín Magaldi era el más escuchado y casi siempre en dueto con Pedro Noda. Otro cantante conocido en nuestro país fue el citado Juan Pulido, con sus letras decididamente arrabaleras, llenas de lenguaje lunfardo. Gracias al dueto de Wills y Escobar, que recorrió el continente con sus canciones, se empezaron a grabar tangos en Colombia.

En su viaje al sur, encontraron en la Argentina otros grupos colombianos como “Los Antioqueños”, “El conjunto Bogotá”, “Lira payanesa”, con repertorio tanguero, que interpretaban a su regreso al país. Por ejemplo, un poeta bogotano les dio la letra de una danza que se llamó “Ribereña” (atribuida a Soto Borda) y cuya letra dice: “Lúbrico tango, vibrante/de alegre y ágil compás/llevas airoso y radiante, /el calor por donde vas;/ soberano de placeres/estallan, ante tu ardor/en caricias las mujeres/ y los hombres en amor.” Nacieron entonces tangos “apasillados” o “abambucados” como “Bogotanita” de Diógenes Chávez Pinzón, el ya nombrado ¡Qué mujeres! de Velasco y “Dolor que Canta” de Luís A. Calvo y se anunció como “tango criollo” la composición “Barranquillerita” de Gabriel Escobar Casas, mientras la Orquesta Filarmónica que dirigía Federico Corrales, en 1918 incluía tangos en su repertorio. Entre los compositores conocidos que escribieron tangos encontramos a Emilio Murillo con “Tango bogotano” y “La sabanerita”.El famoso José Barros, nacido en una población ribereña del Magdalena y que se destacó muy joven como compositor e intérprete de sus propios temas, escribió varios tangos como “Cantinero, sirva tanda” (grabado en 1945 por la Víctor en el Ecuador); “Ingrato amor”, “Mal jugador” y “Oiga compadre”. Sobresalió “Viejo Carrusel”, grabado por muchos cantantes y cuya mejor versión es tal vez la de Carlos Dante y que dice, entre otras: “Quien te ha dicho que por falta de tus besos, / voy a hacer un desgraciado en el amor. / Si tu sigues el camino de la vida,/ yo me quedo entre los humos y el licor…”. Luís A. Calvo (santandereano) compuso en 1927 “Dolor que canta” y el boyacense Francisco Cristancho compuso “Olga I” tango-milonga para violín y piano. En la década del 20, entre los tangos más escuchados en Bogotá,

encontramos “Loca”, con música de Manuel Jovés y letra del español Antonio Viergol; “Nubes de humo”, del argentino Manuel Romero, compuesto en 1923 y que decía: “fume, compadre;/fume y charlemos,/y mientras fuma recordaremos/ que con el humo del cigarrillo/ya se nos va la juventud./Fume, compadre,/ fume y recuerde/que yo también recordaré…/con el alma la quería/y un negro día la abandoné”. Otro muy conocido del mismo autor es “Mi provincianita” con música de Gerardo Matos. Encontramos también, entre otros, “Padre nuestro” de 1923, con música de Enrique Delfino y letra del argentino Alberto Vaccareza; “La última copa”, con música de Francisco Canaro (uruguayo) y letra de Juan Andrés Caruso (argentino). En 1927, la compañía de Camila Quiroga trajo al país un famoso trío conformado por el violinista Remo Bolognini, el pianista Roberto Tachi y el bandeonista Augusto Pedro Berto. Mientras sonaban estos tangos, se iba consolidando en el país el fenómeno Gardel, sobre todo después de las películas que filmó en los Estados Unidos con la Paramount, ya que las que rodó en Europa (Francia), no tuvieron el mismo éxito. Como fue en “hit” en tierra americana, su especial forma de cantar y, parafraseando la milonga”…su pinta, su voz” causaron conmoción en el ambiente artístico de la época y en Colombia empezaron a conocerlo más y, sobre todo, a escuchar más sus discos que ahora eran grabados por la Víctor. Fue precisamente después de su estancia en los Estados Unidos que cuando Gardel regresaba a la Argentina, decide hacer antes una gira por países latinoamericanos, que lo llevó a Medellín, donde ocurrió su inesperada muerte. Hay que decir que durante su vida artística Gardel grabó 6 canciones colombianas: el bambuco “Mis perros” en 1919; el pasillo “Mis flores negras” en 1922 y los bambucos “Asómate a la ventana” en 1920 y “Tras las verdes colinas” en 1924. Grabó el tango “El Brujo”, en 1926, con letra del poeta bogotano Eduardo Carrasquilla Mallarino y música de Juan Carlos Bazán, pieza que obtuvo el primer premio en el concurso de discos “Nacional” de la Argentina en 1925. Un de sus estrofas dice: “Una vez, en momentos de encanto, / una bruja de amor me embrujó; /con sus ojos tan grandes y llenos de fuego/más fuerte que el fuego del sol”.

Ya en la década del 30, el 22 de marzo de 1933, se grabó el tango “La demanda” en Hollywood por el “misterioso” dueto de L. Posada y el Payador argentino, quienes eran, nada más ni nada menos, que Guadalupe Posada , soprano mexicana y Luís Valente, cantante argentino. La letra de la canción es del antioqueño Santiago Vélez Escobar (alias “caratejo”) y la música del caldense Rafael Moncada. Una de sus estrofas dice: “A tus plantas me arrodillo señor juez,/a demandar a este pícaro ladrón/que entre tanta claridad del día/en la calle me ha robado el corazón…”. Otros tangos de autores colombianos son, por ejemplo: “En la calle” y “Son de campanas” con música de Carlos Vieco Ortiz y letra del antioqueño Tartarín Moreira, seudónimo de Libardo Parra Toro. Este tango fue enviado por los señores de Bedout- distribuidores de discos Víctor en Medellín- a Buenos Aires para que fuera grabado por el famoso Agustín Magaldi. La letra de “Son de campanas”, como corresponde al origen arrabalero del tango, estaba dedicado a una copera y dice: “Bebé por esa mujer, /me ordenan esas campanas, /y obediente a su querer,/yo bebo a más no poder,/ y nunca quito las ganas…”. Pero, “La voz sentimental del tango”, como llamaban a Magaldi grabó entre otras canciones colombianas el bambuco “Montañerita mía”, con letra de Tartarín y música de Manuel Ruiz; el vals “Tu tienes un alma”, con música de los antioqueños Germán Benítez y Pedro León Franco y letra del poeta Jesús María Trespalacios. Estos ejemplos nos muestran cómo de Antioquia salían muchas partituras, la mayoría de ellas de tango, lo que hizo que el maestro Hernán Restrepo Duque titulara uno de sus artículos periodísticos como “Tango de ruana y cotizas”. Estaba creciendo el fervor por el tango en Colombia y se fue arraigando de tal manera que empezó a ser considerado parte de la cultura popular, especialmente en ciudades como Medellín, Cali, Manizales y Bogotá y en el “eje cafetero”, en cuyos pueblos y ciudades, aun hoy en día se escuchan muchos tangos en cantinas y fondas, mientras se saborea una copita de aguardiente. Este ritmo mestizo plantó sus intrincadas y fuertes raíces en las montañas de Antioquia y de allí se fue extendiendo por todo el país. Edmundo Rivero, considerado el mejor cantor de tangos después de Gardel, inició su carrera grabando discos con tangos compuestos por antioqueños. Rivero y Carlos Bermúdez formaron el dueto “Los Cóndores del Valle” y grabaron temas como “Quiero que sufras” del español Arturo Ruiz del Castillo, “La ingrata” del nariñense Carlos Washington Andrade y “Carta Infame” del boyacense Eduardo Murillo. Pero también el bogotano Carlos Molina hizo parte de los primeros elencos de cantantes que con la vestimenta de los gauchos cantó tangos en Estados Unidos y grabó con su orquesta algunas piezas, entre ellas, la considerada por muchos como la mejor versión de “La cumparsita”.El dueto Briceño y Añez, “bambuqueros” y “pasilleros”, grabaron algunos de los primeros tangos como “Caminito” y los ya nombrados “Loca” y “El pibe”. En cuanto a Bogotá, no se sabe con exactitud como llegó el tango a la ciudad. Algunos dicen que se debió al gremio de los zapateros y emboladores; otros afirman que se debió a la migración de antioqueños a la capital y algunos conjeturan que se hizo popular especialmente cuando gente de clase alta lo acogió después de haberlo escuchado y disfrutado en

París; se dice, por ejemplo, que Alberto Lleras lo bailaba. A Cali, llegó tal vez con una de las olas migratorias de Antioquia que fue colonizando los actuales departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, parte del Tolima y norte del Valle del Cauca hasta llegar a Cali, en la que el tango ocupa puesto destacado. En fin, la historia del tango en Colombia está llena de conjeturas y sabrosuras y en el país se han escritos varios libros sobre él, las más de las veces por antioqueños y vallecaucanos. Así, el antioqueño Asdrúbal Valencia Giraldo es autor del “Universo del Tango” en 5 volúmenes, porque en más de un siglo de historia es mucho lo que puede decirse sobre este ritmo en el que subyacen múltiples universos. Encontramos también tesis y novelas como “Aire de tango” del antioqueño Manuel Mejía Vallejo y “La caravana de Gardel” del vallecaucano Fernando Cruz Kronfly. También hay obras de teatro como “San Gardel de Medellín” del grupo Águila Descalza.

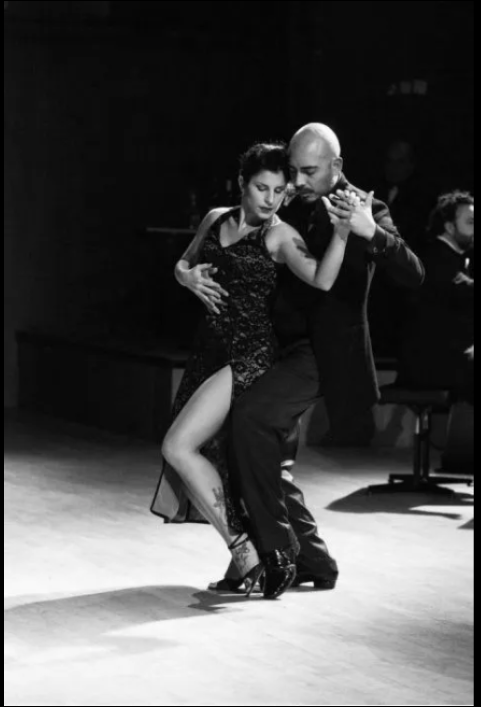

Descrito por Santos Discépolo como “un sentimiento triste que se baila” o como “el baile de la vida y de la muerte”, el tango hoy en día, como lo anota Goertzen, “es viejo, nuevo, profundamente vital e innegablemente global”. El tango ha tenido épocas de éxito y expansión y también períodos de relativo olvido. Por ejemplo, como anota el profesor Omar Rendón Uribe, el “tango fuerte”, como se le decía en Medellín al tango con letras lunfardas irrumpió con ímpetu en los años cincuenta en las voces de Edmundo Rivero, Julio Martel, Alberto Echagüe y Óscar Larroca, entre otros, aunque en general, ya había pasado la llamada época de oro del tango (1930 a 1950) y se iniciaba una especie de “cuesta abajo” del ritmo. Para el crítico de cine y cultor del tango, Orlando Mora, la evolución del habla popular de Medellín está marcada por el tango. Sus expresiones lunfardas- aunque reconoce la influencia de otros fenómenos sociales como el narcotráfico- hicieron que los jóvenes de las barriadas y después de toda la ciudad utilizara estos términos. Palabras como “tombo”: vestirse de policía o referente a policía; “fulero”: persona que obra de mala fe; “amurado”: encarcelado, ansioso: “cana”: cárcel; “engrupir”: engañar y muchas otras, hoy forman parte del argot popular y no solo en Medellín sino en todo el país.

Un tango que revolucionó el ritmo en Colombia fue “Lejos de ti”. Se grabó en 1959, pero no tuvo éxito. Años más tarde, los dueños de un taller de reparación de piano traganíquel lo compraron y la melodía se esparció en Medellín y después en todo el continente. La parte quizás más conocida

dice: “…Pero estoy lejos de ti/sin saber cómo estarás,/si estarás pensando en mí/o no me recordarás./ Solo se que yo te quiero/con una inmensa pasión/y que mi más grande anhelo/es que no olvides mi corazón./ La letra y la música son del compositor costeño Julio Erazo Cuevas (Barranquilla, 1929). Recordemos algunos cantores criollos que entonaron tangos: Carlos Julio Ramírez, Óscar Agudelo, El Caballero Gaucho, Luís Ramírez, José Barros, Bernardo Saldarriaga, Aura Cardozo, María Alba, Alberto Rossi, entre otros. Podríamos repetir aquí lo dicho por Lázaro Domínguez, amante de los tangos en el barrio Restrepo de Bogotá: “ el tango siempre estuvo aquí”; y es cierto, porque el tango, aferrado al alma popular, es la expresión de una cultura reprimida , oprimida y excluida que encontró terreno abonado en el hombre pendenciero y andariego, “boquisucio” y varonil, con el machete al cinto, presto a pelear por sus creencias y valores, amante de la cantina y el prostíbulo, toma trago, pero a la vez, trabajador, independiente y amiguero. Por otra parte, no olvidemos que Medellín, especialmente en los años 30 y 40 del siglo pasado se convirtió en el polo industrial más grande del país. El ferrocarril de Antioquia se inauguró en 1929 y hubo otros grandes proyectos como la construcción de la vía al mar, que demandaron mano de obra y esta llegó del campo. En las fondas y cantinas en las que descansaban de sus largas jornadas de trabajo, los nuevos obreros hicieron suya las letras que hablaba de desarraigo, desamores y, en general, de la lucha por la vida; se entremezcló su propia historia con la que narraban los tangos y se tejió un diálogo que aun perdura. Similares procesos de urbanización e industrialización se dieron en otras ciudades como Bogotá y Cali, que podrían ayudar a explicar el arraigo del tango, pero ya sabemos que la muerte de Gardel en Medellín imprimió un sello especial a esa ciudad y sus alrededores. Recordemos además que el tango tomó fuerza en Colombia como tango canción; es decir, fueron más que todo las letras del tango milonga, del tango arrabalero, con su mundo de pasiones trágicas, las que sedujeron irremediablemente al país. Sus letras tocan todos los temas y admiten una gran variedad de enfoques. Así, Le Pera, por ejemplo, evoca en algunas de sus composiciones a Amado Nervo. El poeta escribe: El día que me quieras será de plenilunio,/habrá más rosas juntas que todo el mes de junio…/ y Gardel canta este tango de Le Pera: El día que me quieras, la rosa que engalana/se vestirá de fiesta con su mejor color…/.

Después de languidecer por un tiempo, particularmente entre los 60 y 80 del siglo XX, el tango, pero ahora sobre todo el tango danza, florece de nuevo en la década del 90 en Buenos Aires y desde ahí se inició también el rescate del género en el resto del la desconfianza y el miedo al otro; nos permite un diálogo de cuerpos y puede llegar a ser un vínculo afectivo y solidario. Si, definitivamente, Colombia es un territorio para el tango.

Ma. Isabel Hernández

Colaboración Especial

La Tertulia Literaria