A manera paralelo para evidenciar la discriminación social con que se habla fácilmente de la conducta de una mujer a diferencia de la de un hombre, presentamos la vida y el goce de este poeta contemporáneo de Laura Victoria, jamás juzgado o señalado por su afectividad, su sensualidad, su mundo profano siempre vinculado a la mujer, a diferencia de Gertrudis Peñuela (Laura Victoria), biografiada con malicia y planteada como exitosa y oportunista, resaltando la importancia de su belleza física.

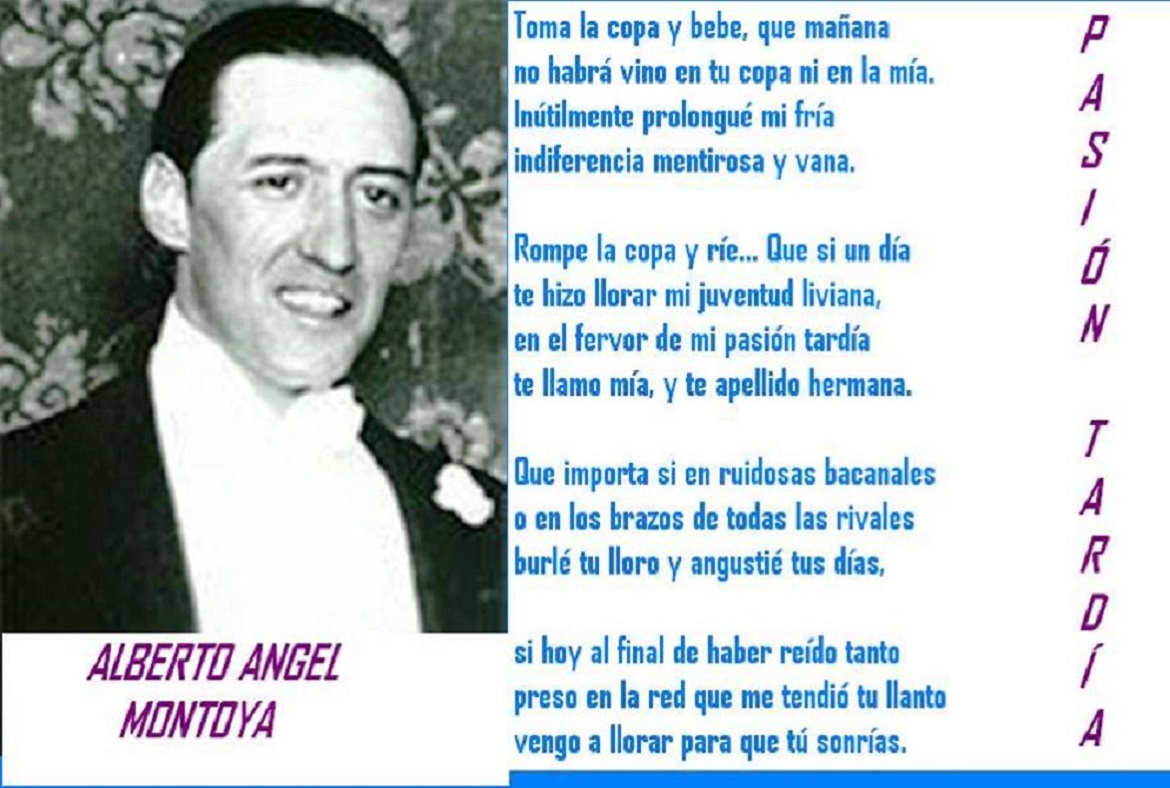

Poeta rolo, nació en 1903 y murió en 1971, en Bogotá, autodidacta y culto, fue apodado el Humohrey colombiano. Los pocos biógrafos coinciden en el perfil del calificado como “maestro del soneto” y formidable creador de tercetos a su arrogancia, su gusto aristocrático, amo del chispazo bogotano, fumador y bebedor constante en la primera etapa de su vida de wisky y, en la segunda de aguardiente endulzado con miel de abejas para calmarse la tos y moderar la hipertensión. En casa vestía frecuentemente con bata de seda, gris, ceñida en la cintura; entre las fotos publicadas se aprecia la elegancia sea vistiendo frac o con botas y ropas para montar. Como buen amigo de la caza y la cabalgata.

Da esa personalidad ostentosa, que es posible, encerrara su complejo de inferioridad por no pertenecer a la exigente aristocracia bogotana, si nó llegar a ella, no se podía esperar que viviera sencillamente, pero sí que fuera inseguro alucinante y místico, no obstante los amigos que cultivaba: Alberto Lleras Camargo –hombre de prensa y sencillo por excelencia- . A su vez, Lleras lo definió como : “dueño de mantener su actitud digna y de completa indiferencia y negatividad hacia el oportunismo, ventajismo y la “lagartería”, practicas a las que era ajeno…al fin y al cabo era una persona acaudalada que podía darse el gusto de rechazar ofertas y oportunidades… Creo e hizo famosa la frase: “Los caballeros jamás trabajan”.

La hacienda llamada “El Corzo” , ubicada en el área de Facatativá, que en la época floreciente de Alberto era denominada “El Versalles de la sabana”, tenia 25 habitaciones, capilla, pesebrera y fanegadas de corralejas, jardines donde su tardía esposa le leía poemas mientras avanzaba su ceguera. El año pasado, 2014, fue al lugar la Coordinadora de la Tertulia quien años atrás visitó la casona invitada - junto con su padre Jorge Cabarico- por María Jungito, la esposa de Alberto, porque él

fue de los pocos que sostuvieron la amistad durante la ceguera del poeta quien le regaló una de sus obras al óleo.

Ni rastros hay!. Un sabanero nos orientó así: El Corzo queda después de la Virgen de Bojacá, vía Facatativa, ahí la ven!.- Así hicimos. Lo que encontramos fue una escuela con ese nombre y la directora no sabía si esos fueron terrenos de la casona. A pocos metros esta la que fue estación del tren, cuya mitad hace parte de una humilde vivienda. Así que, el “poeta aristocrático de Bogotá”, ya no está en la memoria de muchos; tan solo en unas líneas del Manual de literatura, de Fernando Ayala y, en el Quién es quién en la poesía, de Rogelio Echavarría quien lo identifica como “sofisticado clubman” y “maestro del soneto galante”.

Anota su amigo y biógrafo, Santiago Salazar Santos, que: “probablemente Alberto Angel Montoya, tocado de proletario, sin gardenia en el ojal, sin pechera blanca, sin lebrel a sus pies bajo la mirada del óleo del abuelo, hubiese permanecido mudo e ignoto; o, lo que es peor, quizás hubiera sido evidente la cursilería de una poesía inspirada y construida en el marco de una existencia de pequeño burgués….Su materiales son auténticos: el cristal de las copas, el grito argentado de las dagas, la panoplia de glorias ancestrales, la heráldica sortija, el diván taciturno, las rútilas gemas de cambiante brillo, el amplio lecho perfumado, el broche de oro que ennoblece, el fino terciopelo cortesano”…., ambiente que no solo construyó en sus versos sino en el ámbito del “Versalles sabanero”; asistía al Jockey Club, “vivió en un mundo importado y del extrajo todos los goces hedonistas que pudo alcanzar su refinamiento”, dice el mismo Salazar Santos.

Con esta breve semblanza, sumándole su permanente enamoramiento del amor y de la mujer confundida con la noche, se puede deducir cómo construyó ese YO en su discurso poético, que transmitió en su Literatura, a la vez que la imagen que construyó en sus lectores amigos de los clubes, además de los contertulios con quienes compartía horas enteras en el café Asturias en el centro de Bogotá, donde tenía reservada una mesa, con la práctica del leguaje poético que implica creatividad en el simbolismo, en la metáfora, en el símil, como dominio lingüístico por una parte y, por la otra, la burbuja selectiva en que vivía, alejado del mundo y ostentando su fortuna que le permitía no trabajar como manera de refugiarse, de protegerse, de la realidad, haciendo alarde en su poesía del éxito con la” mujer”, casi en sentido de compra venta, de una noche, de seducción, del amor frustrado que superaba en la ficción literaria-estética. El mismo juego en el que se escondía tímidamente cuando no aceptaba el reconocimiento.

En una de esas tardes del Asturias, café visitado por ministros y personalidades del gobierno y la política, exclamó: -Será que algunos de éstos honorables ministros aquí presentes, tendrá la amabilidad de servirme un whisky?

Otro lugar frecuentado por Montoya fue la tertulia amistosa de La Cigarra, donde cuentan sus admiradores y críticos que dijo:- Cuál de todos los ministros es el que vende los fósforos? En ambas situaciones se percibe su deseo de humillar al poder que no quiso aceptar cuando algún gobierno lo quiso vincular a un ministerio al Cuerpo diplomático….Por qué?....Por qué su arrogancia al advertir el poder social de los asiduos al Jockey Club cuando decía le contó a su hijo que : “Teníamos que entrar al Jockey después de las 3 de la tarde, recién bañados y afeitados, para mostrar que nos acabábamos de levantar y que no trabajamos…”

Apliquémoslo a la poesía con algunos ejemplos de sus sonetos:

1- Su filosofía de vida: “El mundo qué pequeño. Que corta la existencia para vivir un sueño”

2- Soneto al amor: “Cuántas veces, amor, por retenerte puse a tus pies mi juventud rendida. Y cuántas a pesar de estar herida te la volví a entregar por no perderte.

3- Su arrogancia está presente en su auto-poema al pecado y al hastío que comienza: “Denota rancio orgullo la señoril presencia del otro que se atedia bajo el ala del clac. En qué festín extraño lució su impertinencia esa flor que decora la solapa del frac?”

4-Después que pintó su retrato le escribió: “Dejó la copa exhausta sobre la mesa grave/ Descorrió silencioso los grises cortinajes y pensó vagamente: Y de todo qué resta tras el sensual alarde?

5-Eramos tres los caballeros/ Nadie comprenderá en el mundo esa tristeza que efluvio el fondo de las copas toras en que bebieron labios de doncellas

6- Como dependiente enamorado del amor, hacia mitad de los 50, escribió: Hiere más fuerte, amor, hiere más hondo, que aún en tu dardo está toda mi vida. Para que goces con tu propia herida, ni el alma oculto, ni la llaga escondo.

7-A su hijo le escribió: Sé que un día te irás…Y tú que fuiste mi alma en mi sangre al embrional esbozo. Y has de perder el mundo de este gozo mío por ti…Y el otro mundo es triste.

8-En el Poema del Yo y nada más, dice: Yo, y nada más sobre la tierra. Rota la luz en mí, la noche es en el día. Soné una aurora espléndida y al despertar, un día, vi que era ya el crepúsculo.

9- El soneto Morir será ya tarde, termina así: Perfil de fino corte para la faz inerte. Y un rictus jubiloso sonriéndole a la muerte: Sin la muerte, qué puede valer la juventud?

Varias veces los escuchas de su poesía o reseñadores-periodistas, lo compararon con José Asunción Silva, cuyas frustraciones no fueron por exceso sino por fracaso económico, pérdida de su novela, empleado público….crisis que lo llevó al suicidio, mientras Angel Montoya tenía su propio mundo y conoció el resto a través de sus 10 mil libros, de los cuales debió leer varios; él dijo de Silva: “…lo impulsó a la muerte más el aburrimiento que la escasez. Más la desilusión de su grandeza y la hermosura de la mezquina falsedad antagónica del ambiente. Su propio conocimiento antes que la lejana incomprensión. El amor así mismo, que el sexual extravío enamorado…”

Su poesía descriptiva y el YO

En cuanto que, la pérdida o modificación de la retó rica a partir del S XVIII, en el XX se puede valorar una nueva forma que sin olvidar la metáfora –que puede ser el tema o el objeto- del poema, por contundente, inesperado y desconcertante, conservando la presencia del YO, visto desde Freud como la sede de la conciencia o, desde Lacan como la fenomenología de sí mismo y de la realidad del objeto.

Para explicarnos la particularidad de Alberto Angel Montoya y, siguiendo tesis del sicoanálisis, es importante considerar lo siguiente: la pulsión, o el deseo, o el impulso para construir sus poemas, lo mantiene entre el deseo y la represión, al servicio de la conversación entre el poeta y su propia vida familiar y social, que incluyen las necesidades primarias orgánicas y sexuales.

Si vemos su Narcisismo, característico de su personalidad impositiva y arrogante, el YO toma un primer plano al apoderarse de la investidura libidinal, lo mismo que cualquier objeto exterior, apareciendo la libido del YO, opuesto al libido del objeto.

La instancia moral instalada en la crítica social y reemplaza el principio del placer por el de la realidad que está en el núcleo de la percepción.

El YO es el significante. La poesía es el resultado del deseo insatisfecho que le produce la realidad fantaseada en cuanto que él creó su mundo y se sumergió en él a través del deseo, el recuerdo y la proyección.

Al crear analogías o seleccionar permanentemente como objeto del poema su enamoramiento del amor, lo que hace en sus versos es proyectar su propia imagen en el transe poético, en el momento en que construye sus imágenes irrealizables por

el mismo, puesto que la frustración está presente en el mensaje que construye dejándoles espacio en el YO que pone en escena su identidad.

Alberto y la mujer es el intertítulo que resume su “machismo” cultural acentuado hace poco más de un siglo. La biografía escrita por su hijo, Antonio Angel Jungito, relata que a la pregunta sobre qué pensaba cuando miraba la luna en compañía con una mujer, el poeta dijo: “cuando estoy con una mujer no soy tan pendejo de ponerme a mirar la luna, porque en general no estoy en posición de poderlo hacer”.

Salazar Santos, más que su biógrafo, su amigo personal y de confianza, considera que la “la mujer cruza por toda la vida y por toda la obra del poeta. Casi se puede decir que vivió para ella y para escribir sobre ella. Primero, las mujeres que su familia, que evoca con ese orgullo ancestral que lo domina y sitúa en un ambiente predestinado para una gloria efímera que él se encargará de prolongar en los dorados medallones de su poesía…”

Trascribe frases explicitas del poeta que son vinculantes con la mujer, casi forzadamente; a la noche le dice “con sus ojos eléctricos de mujer extraviada”; o refiriéndose a la muerte en el nuevo día, le dijo: “al retorno del baile a sus brazos trasnochada” (regresa ella, la muerte).

En el mismo texto, Salazar resalta la inclinación mística del poeta, para él evidente en la compilación de sonetos “bajo las flores”, dedicado a los religiosos Camilo Torres Restrepo y Joaquín Baena Grillo.

Alberto y sus frasejeo este otro intertítulo que denuncia su profundo complejo reflejado en las frases características y frecuentes, que recogen sus biógrafos: El hombre sólo es completo a caballo / Lo importante no es un hombre bien vestido sino un vestido bien llevado / póngale vestido a un guache y qué tenemos?. Guache con vestido nuevo / Las mujeres deben agradecer a los ciegos, por lo menos, que no las ven envejecer / Los verdaderos caballeros jamás trabajan / No me las nombréis (o mostréis) que yo las tuve desnudas…..

Observaciones de algunos de sus poemas:

Nota: para facilitar el análisis, escribo los versos a renglón seguido.

1-Poema “SOLO”/ Solo como yo mismo. Y yo no sé de nadie que como yo en el mundo haya estado tan solo. Hoy me he quedado solo. Humanamente solo.

2-Poema SOLO II / Un andar apremiante de urgidas ambiciones, despertará del ocio las severas estancias, cuya quietud mortuoria vigilan los retratos que hasta ayer presidieron las íntimas veladas.

En otro fragmento escribió: Era la vida un nombre y el alma de ese nombre cuando llegó la muerte. La muerte: una hora exacta.

3-SOLO III/ Igual que esta noche de inhóspitas estrellas, también bajo esa aurora discurrió el hombre solo. Tenía la frecuencia de la mujer y el vino. En su boca juntábase a los vinos el ostro de los besos.

En otro fragmento dice: Las mujeres caían como frutas malditas de sus almas suspensas a su sexo en rescoldo y el día sorprendiéndolas al pie del recuerdo avivando en sus labios la ceniza del gozo

Otro fragmento es: Era íntegra ella su melena de oro y la perdí a la noche: me la ganó un hermano. Yo se la di sin lágrimas –era el menor de todos- y le enseñé que el oro solo es para perderlo…

4- En su poema ALCOHOL, dedicado a José María Buendía Angel, dice: Pero en las horas lentas que un tedio antiguo embarga el alcohol y es lúgubre y es la vigilia larga.

5- En el poema SAPIENCIA, se lee: No vinieron a verte…Lo sabía. Ni han de venir mientras estés enfermo. Busca en tu propio corazón si duermo yo la última noche- el nuevo día.

6- En el POEMA del YO; Y NADA MAS, escribió: Yo, y nada más sobre la tierra. Rota la luz en mí, la noche es el día. Soñé una aurora espléndida, y al despertar, un día, vi que era ya el crepúsculo.-

La tercera estrofa comienza: Hieráticos y enjutos, los cipreses decoran la suprema vanidad de estar solo.

7- En los SONETOS DEL PLCER Y LA MUERTE, la segunda estrofa comienza así: Vi con placer los ojos que lloraban Y el raso de las manos he visto marchitarse en la fría soledad del olvido. Tal fue mi egolatría que se tornaron hieles los vinos en mi vaso.

Edda Cavarico

Contertulia e integrante del programa

Usted Tiene la Palabra -INCIRadio